▲カロッツェリア「AVIC-1」。この後、1992年頃から日本のGPSカーナビは急速な発展を遂げ、名だたる車載機器メーカー、電機メーカーの参入が相次ぐこととなる

AVIC-1の基本システムは、モニターを搭載したビジュアルコントローラー、ディスプレイプロセッサー、GPSレシーバー、GPSアンテナなどのユニットがワンセット。

加えて、CD-ROMのデータを読み込めるCDヘッドユニットやCDチェンジャーが必要だった。そしてこれらをすべてそろえると50万円を超えるほどに。

また、それぞれのユニットも特大サイズで、GPSアンテナに至ってはトランク上に設置している姿を見て「システム手帳を置き忘れた」と思われたくらい。

地図データは4枚のCD-ROMに全国を分割して収録していたが、当時はデジタル地図データもまだ整備されておらず、このAVIC-1のためにパイオニアが北海道地図とともに作り上げたもの。

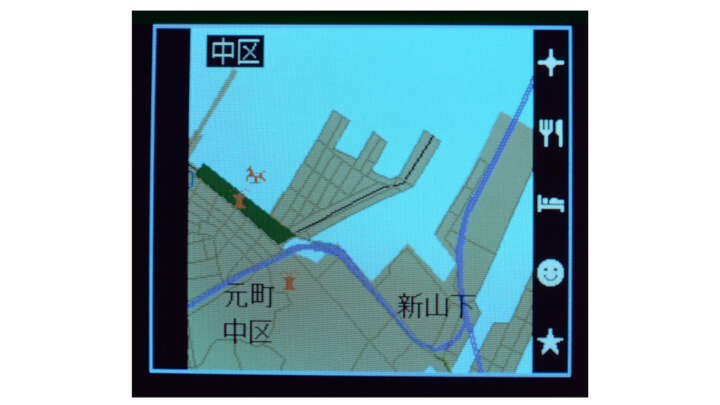

ディスプレイに表示される地図はレベル1~4(人口20万人以上の都市はレベル5まで)のスケール切り替えができるが、自車位置が地図上を移動するだけでスクロールはせず、自車位置マークが地図から外れると隣の地図を表示。分割された地図が何十枚も納められているイメージだ。

▲人口20万人以上の都市で表示できた「レベル5」の地図。この地図上を自車位置マークが移動する。右のアイコンはファンクションキーの役割を示すもので、サービス情報にアクセスできる

GPS衛星の数が少なかったため使用時間が制限されていた!?

検索機能らしいものとしてはサービス情報としてグルメ情報、ホテル情報、エンターテイメント情報などを収録し、地図上に位置をマーキングするほか主要施設の簡単な説明や電話番号、営業時間などが見られる。ちなみにルート探索機能やルート案内機能はない。

すべての操作はモニターの左右に配置した多くの操作キーで行い、ファンクションキーの役割は画面の左右に文字やアイコンで表示。

また、とても信じられない話だが、当時はGPSの衛星数が少なかったため使用できる時間帯が決まっており、モニター上でGPSの受信可能時間帯を確認できた。

現代から考えると、自車位置がわかるだけの電子地図に50万円オーバーを支払うのはあり得ないだろうが、それでもこの時代の最先端行く「サテライトクルージングシステム」は当時のクルマ好きの憧れの的となった。

▲全国の地図データは4枚のCD-ROMに納められていた。CDヘッドユニットやCDチェンジャーをCD-ROMドライブとして使用し、CDヘッドユニットではロングドライブ時にディスクの入れ替え作業が必須

▲今見てもカッコイイ、1990年に発行されたカロッツェリアのカタログ。当然ながら「サテライトクルージングシステム」がイチオシで、近未来的なSF映画のようなビジュアルが描かれている

〈取材・文/浜先秀彰〉

- 1

- 2